皆様からよくいただくご質問・ご相談の中から、お位牌についてご説明いたします。

ただし、これはあくまで当寺の見解です。宗派、寺院、地域、習慣によって解釈が異なる場合がございますのでご了承ください。

位牌とは

一言で「位牌」と言っても、様々な種類があります。

インターネットで位牌について検索すると、「浄土真宗では位牌を用いない」という情報を見かけることがありますが、これは皆様が迷われる一例です。浄土真宗の教え(教義)では、位牌がなくても問題ありません。故人の記録としては、過去帳や法名軸が推奨されています。

しかし、それはあくまで教義上の話であり、実際には位牌を用いられる方が多いのが現状です。位牌は地域性や慣習によって違いが出やすいものです。もしお付き合いのある寺院があれば、直接お尋ねいただくのが確実でしょう。

少なくとも当寺では、位牌を用いられる方が圧倒的に多いです。

白木位牌(仮位牌)

ご葬儀の際にお書きするのが白木位牌です。一般的に、忌明法要(四十九日や三十五日)まで使用する仮の位牌となります。忌明法要後には、お寺でお引き取りいたします。

レイアウト(書き方)に決まりはなく、お寺によって異なります。当寺では、表面に法名と命日、裏面に俗名と享年を筆で書いております。

本位牌(塗り位牌・彫り位牌)

忌明法要後には、文字が彫ってある本位牌をご用意される方が多いです。サイズは3寸(高さ約15センチ)から6寸(高さ約30センチ)程度まで、0.5寸刻みであります。お仏壇のサイズや住宅事情を考慮してお選びください。

当寺では基本的に、表面に法名と命日、裏面に俗名と享年を彫らせていただいております。(レイアウトに決まりはありません)最近は家具調のお仏壇も増えているため、木目調の本位牌を選ばれる方も増えてきました。

連名本位牌

本位牌の2人彫りのタイプです。主にご夫婦でお作りになる方が多いです。最初は片側を空けておき、後から追加で彫ることが可能です。一つにまとめられるため、場所を取らないというメリットがあります。

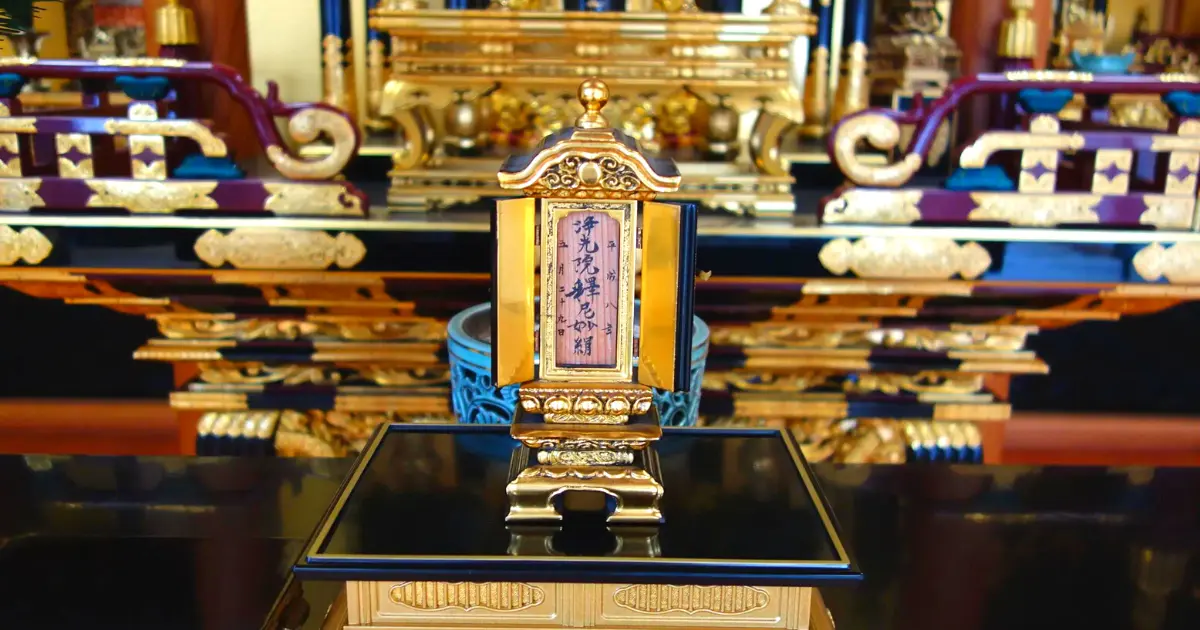

繰り出し位牌(回出位牌)

木の板が重なって数枚(6~8枚)入っており、順番に木の板を入れ替えられるようになっています。一つにまとめられるため、お仏壇にたくさんの位牌を並べなくても良いというメリットがあります。

通常は新しい命日の故人を手前にしておき、別の故人の命日や法要の際には手前に移動させます。一般的に、文字の記入(筆耕)はお寺側が行うことが多いです。

過去帳・法名軸

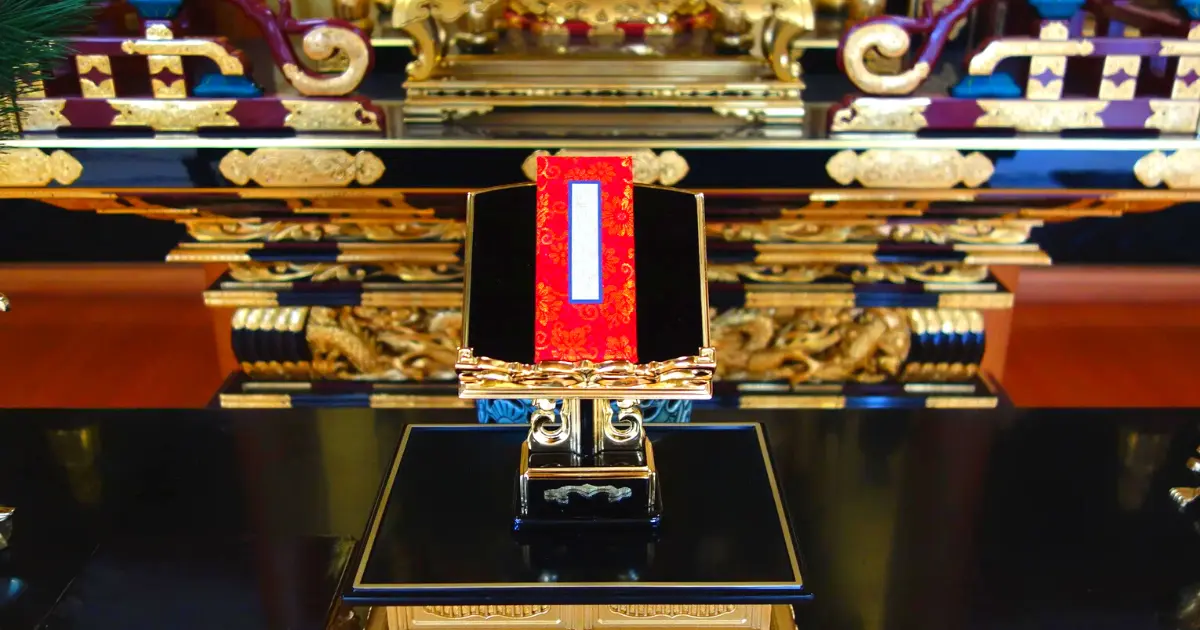

過去帳

過去帳は、折り本のような形式で、命日別に書き込めるようになっています。繰り出し位牌と同様に、一つにまとめられるというメリットがあります。通常は、過去帳と過去帳を置く台をセットで設置します。

中身はこのように罫線で仕切られており、お参りの際には命日の方のページを開いておきます。過去帳によっては罫線のレイアウトが異なるため、お付き合いのあるお寺様にご相談いただき、筆耕をお願いするのが一般的です。

法名軸

掛け軸になったタイプで、一般的にお仏壇の内側の側面にお掛けします。数名分の法名を書き込める連名タイプの法名軸もあります。しかし、最近はお仏壇が小型化しており、ある程度のスペースが必要な法名軸を作られる方は少なくなってきました。

まとめ

位牌には様々な種類があり、迷われる方も多いようです。また、将来的なことを考えて位牌を作らないという選択をされる方もいらっしゃいます。位牌がないと故人を偲べないということは決してありません。

当寺では、皆様のご事情や状況をよくお伺いしながら、最適なご提案をさせていただいております。どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。