いつもお香を焚いております

当寺では、法要やお参りにお越しになる皆様を、いつもお香を焚いてお迎えしております。

本堂や納骨堂では、お香の香りを変えています。その理由は、その時々の天気や湿度に合わせるためです。例えば、雨降りでじめじめとした湿気の多い日にはやや強めの香りを、すっきりと晴れた日には軽やかで透き通るような香りを焚いています。

お香という分野は非常に奥深く、「香道」と呼ばれる伝統文化があるほどです。その一方で、どなたでも気軽に楽しめる、アロマテラピーのようなリラックス効果のあるお香も多くあります。

私個人としては、伽羅、沈香、白檀といった古くからある古典的な香りを好んでお寺で使用しています。これらは一般的に「お坊さんの香り」とも言われます。中でも伽羅は別格です。高貴で奥深く、すっと体の内側に入ってくるような感覚があり、思わず「いい香り!」と声に出してしまうほどです。

もちろん、沈香や白檀も伽羅とはまた異なる、奥深い香りを持っています。沈香だけでも非常に多くの種類があり、最終的には個人の好みが決め手となります。そのため、好みのお香を一つ選ぶだけでもかなりの時間がかかることがあります。

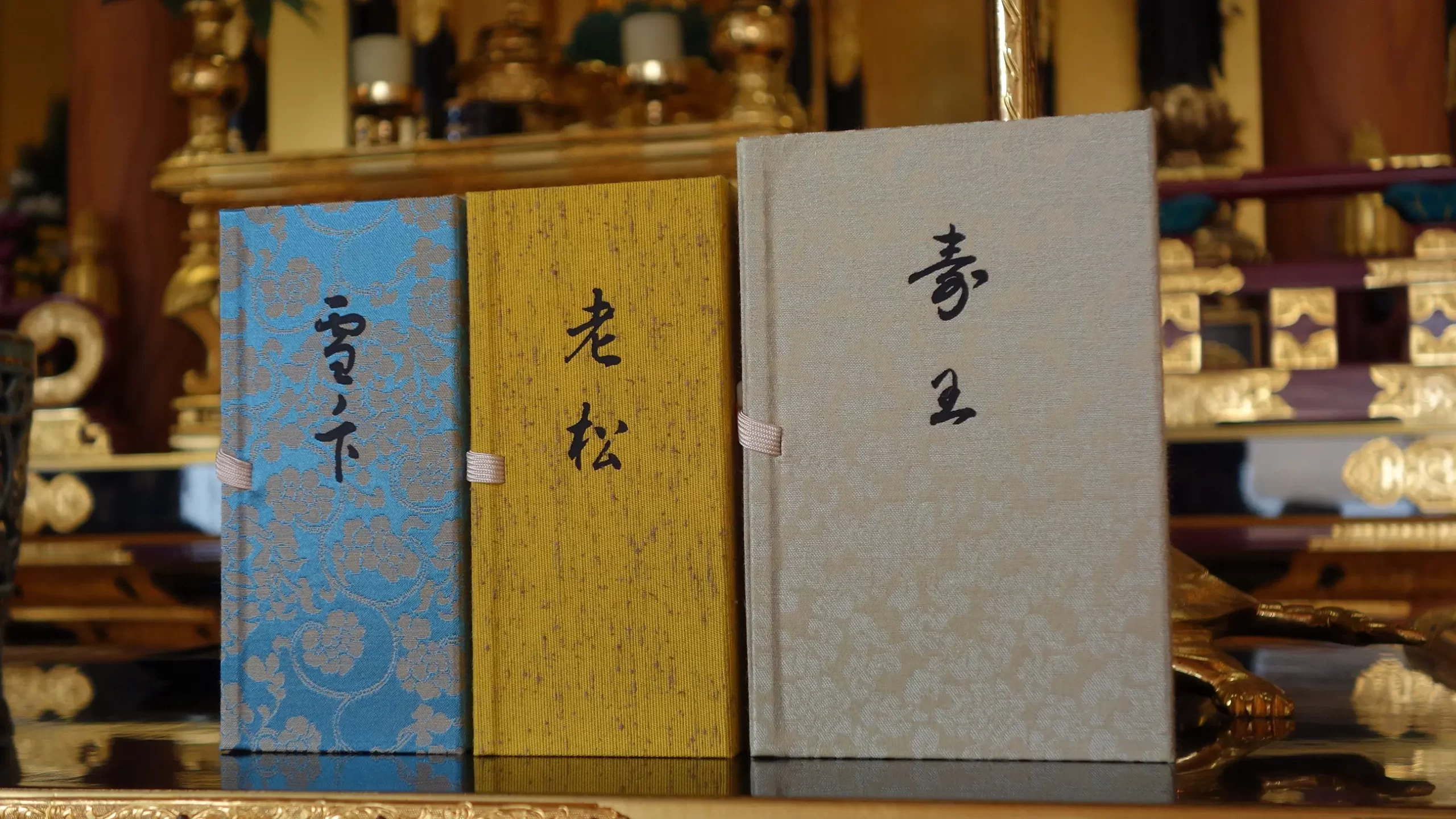

ちなみに、上記の写真にある3つのお香はすべて、私のお気に入りの「鬼頭天薫堂」のものです。鬼頭天薫堂のお香は、伽羅や沈香といった古典的な原料を用いながらも、現代的な調合によって優雅な香りを生み出しており、非常に癒されます。虜になってしまうほど良い香りです。

お香には、手の届かない高価なものから手頃な価格のものまで、幅広い価格帯のものがあります。しかし、値段と香りの良さが必ずしも比例しないところが、お香の奥深さでもあります。私はその奥深い香りに魅せられ、様々なお香を試しています。まだまだ知らない、良い香りのするお香がたくさんあることでしょう。

お香に込めた想い

お線香の煙や香りは、分け隔てなく全ての人に平等に届きます。それは、仏教の教えもまた、分け隔てなく全ての人に平等に届けられていることと重なります。その仏教の教え(仏法)を聞く場が、お寺です。

当寺にお越しになった皆様が、お香の香りで少しでも心和ませ、安らいでいただくとともに、仏法に触れるきっかけとなれば幸いです。